特定非営利活動法人えんとかく 理事長脇本泰志

「望」の志に迫る。

あなたにとって「志」とはなんですか?

私にとって「志」とは、社会通念に反せず、正しくあることを自分で決めてやりきる覚悟だと思っています。

それは、誰かに強制されるのではなく、自分の意思で「こう生きる」と決めた上で、その道が社会的にも正しいと信じられるものであることが大切です。

もちろん、犯罪や反社会的なことではなく、自らが信じる“正しさ”を貫く心構えだと捉えています。

Q1 志を漢字一字で表してください

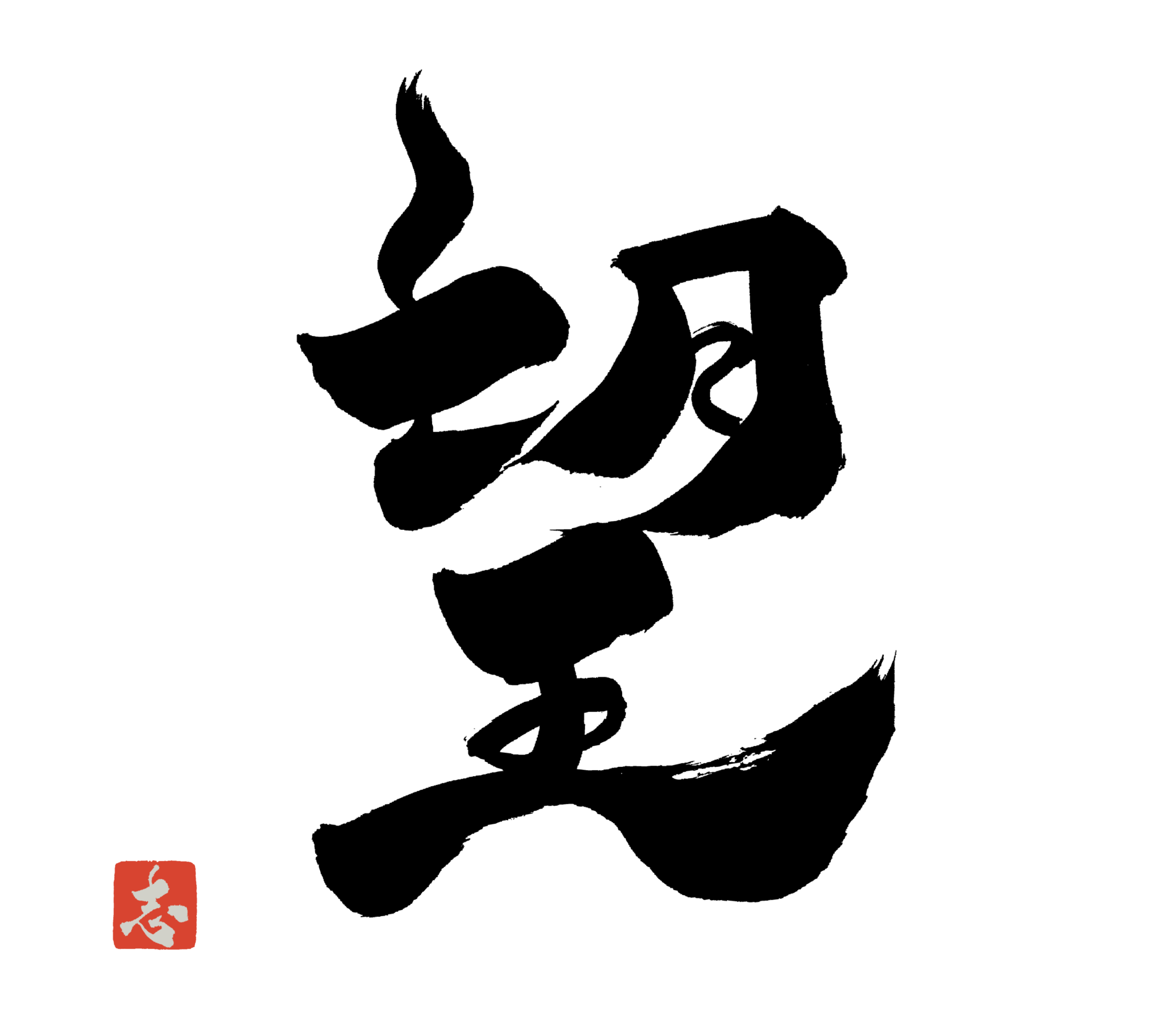

私の志を漢字一字で表すと、「望」です。

「望」という文字には、未来への良い期待や、新たな姿へと変わっていく希望が込められています。

私たちの法人理念が「希望」であり、それを一文字に凝縮すると「望」になりました。

この「望む」という言葉を選んだ背景には、長年心に抱いていた想いがあります。

「希望」という言葉自体を明確に言語化したのは最近のことですが、以前からその概念に近い言葉を大切に使い続けてきました。事業を通して向き合ってきた教育や障害福祉の現場では、自己肯定感が低く、未来に希望を持てない方々と多く出会ってきました。だからこそ、絶望に飲み込まれるのではなく、少しでも希望を持って生きていけるような支援をしたいと強く思うようになったのです。

「望」という志は、淡い緑のようなやさしさと、若草のようにしなやかに伸びていく力強さを感じています。触れたときの温度感は、青白い炎のように、静かだけれど内に秘めた強い情熱があるイメージです。その想いは決して重すぎず、やさしく届くような“ちょうどよい重さ”で、社会に伝えていきたいと思っています。

Q2 事業内容

①WHAT

②WHY

③HOW

① WHAT

会社が存在している意義 / 何を解決するための誰のための事業なのか

私たちの事業は、障害児の発達支援を軸に展開しています。児童だけでなく、その保護者や支援に関わるあらゆる関係者が、社会生活の中で不必要な困難を感じずに済むように、また、困難に直面した際にそれを乗り越える仕組みづくりを行っています。

根底にあるのは、「誰もが活躍できる社会を実現する」という理念です。以前は「いじめ・差別・偏見・虐待のない社会の実現」という社説を掲げていましたが、それは今も本質的には変わっていません。

私自身、不登校やいじめを経験し、将来を諦めかけたことがありました。だからこそ、今の子どもたちに同じ思いをしてほしくないという気持ちがあります。

特に、障

害を持っていることで“自分には無理だ”と可能性を閉ざしてしまう方に対して、「障害があるからこそ、発揮できる力がある」ということを伝え、社会の中で自分らしく力強く生きていける未来を共に描いていきたいと考えています。

②WHY

その会社、事業はなぜ重要なのか

障害があると診断される子どもは年々増加していますが、かつては彼らが学校や自宅以外で安心して過ごせる場所はほとんどありませんでした。

現在は支援施設も増えてきましたが、障害を受容したり困難を乗り越える術を知らない家庭や関係者も多くいます。

私は「障害があるからこそ、発揮できる力がある」と考えています。しかし社会は、障害という言葉で一律に支援対象としがちです。

本来、人の能力や個性は多様であり、適切な配慮と教育があれば誰もが活躍できると信じています。

そのため、「障害を意識しない社会」の実現を目指し、それぞれの個性に合った学びの場を広げていく必要があると思います。

教育制度に関しても、戦後に集団行動を重視したモデルが構築された背景がありますが、今は多様性と個別最適が求められる時代です。これからは、80年続いた教育の形を見直し、新しい社会にふさわしい仕組みを作っていくことが大切だと考えています。

③HOW

どのように実現するのか

私たちは、公共の福祉サービスと民間の取り組みを組み合わせる形で支援を行っています。

具体的には、児童発達支援や放課後等デイサービスの運営、事業所設立の支援、さらにセミナーを通じた啓発活動など、多方面からアプローチを続けています。

公共サービスは社会にとって欠かせない存在ですが、時代の変化に柔軟に対応するためには民間の創意工夫も重要です。だからこそ、事業所づくりや独自のカリキュラム開発などを通じて、地域社会に新しい価値を届けています。

また、私は「障害福祉サービスが減っていく社会」を理想としています。支援が必要な人がいなくなることを目指すのではなく、「障害がある=特別な支援が必要」という構造そのものを見直し、誰もが当たり前に支え合える社会を実現することが目的です。

障害者だから手を差し伸べる、ではなく、「どうすれば共に生きられるか」を社会全体が考え、行動していける。そんな意識の変革こそが、私たちの取り組みの核にあります。

Q3 志事をする上で感じている社会課題を教えて下さい

私が現場で日々感じている最大の社会課題は、「障害がある」という診断によって、その人の可能性すべてが閉ざされてしまう社会構造です。

たとえば、障害を理由に就労を諦めてしまったり、保護者が子育てに専念せざるを得なくなり、働くことを諦めてしまう。そこから家庭に閉塞感が生まれ、やがて疲弊し、経済的な貧困にまでつながるケースも少なくありません。これは、本来なら社会の中で力を発揮できるはずの人たちが、思い込みや制度によって“可能性を制限されている”という深刻な問題だと感じています。

Q4 上の社会課題の中で解決に向けて取り組んでいること、取り組んでいきたいことがあれば教えて下さい。また、解決に向けて良い愛dea(アイデア/愛のある発想)があれば教えてください

まずは、障害のある子どもたちが安心して過ごせる「居場所」をつくることが最優先です。

支援を通じて将来の自立を支えると同時に、保護者にとってもレスパイト(休息)の時間を確保できます。さらに、セミナーなどを通じて支援者の実力向上を図り、支援の選択肢を広げることで、生活スタイルを崩さずに社会とつながる道を提示しています。私は、制度だけに頼らず、民間サービスや柔軟な支援の組み合わせによる新しい生活モデルを広めていきたいと考えています。また、YouTubeやSNSを活用した啓発活動にも力を入れ、親御さんの意識変容を促す機会を増やしています。

現在、年間100件以上のセミナーを開催し、地域や距離に関係なく全国で発信を続けています。

Q5 今後の展望を教えてください

セミナー活動を軸にしながら、単体の法人にとどまらず、複数の法人の設立支援や、さまざまな課題に応じた柔軟なサービス提供ができるような事業展開を進めていきたいと考えています。

また、個人的な目標としては、障害のある子どもたちによる起業家集団をつくりたいという想いがあります。女性の起業家育成も含めて、いわゆる「受給者」だった方々が「納税者」になる。

そんな社会の構造転換を、実践的な形で目指していきたいんです。

さらに、教育や福祉の分野は政治と密接に関わっているので、いずれは政治の分野にも挑戦していきたいと思っています。法律に縛られすぎている現状を、現場を知る立場から少しでも変えていけたらと思います。

もともと私は、21歳で起業し、24歳のときに家庭教師の会社を始めました。

当時は発達障害という言葉も一般的ではなかったのですが、目の前の子どもたちと向き合う中で、「目的意識があると、すごい力を出せる」と感じたんです。29歳のときに会社を整理して、「ありがとう」を直接もらえるような仕事がしたいと思っていた頃、小学校時代から支援していた子が中学進学後に居場所を失ったという相談が来て…。私自身も学校に通いづらかった経験があるので、「この子たちのために何かしたい」と心から思いました。

そうした経験を原点に、これからも「望」という志のもと、より多くの人の可能性を広げられる社会づくりに挑戦していきたいです。

Profile

- 1982年7月 生

- [所属]

- 特定非営利活動法人えんとかく 理事長

- 一般社団法人JSism 副理事

- 一般社団法人子ども会応援団 代表理事

- 一般社団法人障がい者スポーツ普及推進プロジェクト 理事

- SDGs de 地方創生 ファシリテーター

- 豊明市総合福祉計画策定委員会 委員

- 豊明市まち・ひと・しごと推進委員会 委員

- 【SDGsに関連する現在の活動】

- SDGsが提唱される前、2007年の家庭教師派遣業の時代から主としてゴール4におけるターゲットの3、4を推進してきました。

学校教育における基礎教育だけでなく、特に職業教育や、起業に必要な技能についての教育を実施。実体験をもとに座学だけでなく、対話や実践的な取り組みを行う。

えんとかく設立後は従来のものを加え障がい児(ASDやADHD、LD)に対してターゲット6、aをメインに障がい児の基礎教育の向上、維持への取り組みを実施・

また不登校の児童に対する学習機会の提供を行っている。

総じて「生きる力・活かす力を身に着ける学習」をテーマに活動中。

2020年よりジビエレザーを活用した製品開発とブランディング、販売を手掛け、新たにSDGsのゴール8,11,12,15,17の達成を目指している。 - 【過去の講演テーマ】

- 障害児者の可能性の追求

社会起業として成功するための具体的な実践方法

各子育て機関との上手な関わり方

教育現場におけるハンディを持つ児童への対応方法

合理的配慮の考え方(障害者差別解消法) - 【略歴】

- 1982年、三重県生まれ。静岡理工科大学理工学部卒。

2003年、21歳の大学在中に異業種で開業。

2007年、教育事業を開業。発達障がい児の家庭教師を担当する。

2012年、事業清算する。

2013年、発達障がい支援事業を主事業とする。NPO法人えんとかく設立 理事長就任

2014年、児童発達支援・放課後等デイサービスてかぽ開所

2015年、不登校児のためのフリースペースfpトヨアケ開所

相談支援事業所てかぽ開所(現:相談支援事業所アイベラ)

2016年、障害及び障害者の理解促進事業(愛知県委託)

2017年、重度心身障害児対応型児童発達支援・放課後等デイサービス第2てかぽ開所

2018年、障がい理解促進事業(豊明市委託)

SDGs官民連携プラットフォーム入会

2019年、障がい理解促進事業(豊明市委託)

SDGs de 地方創生 ファシリテーター 取得

2020年、本革レザーショップ【entokaku】オープン(OMOTENASHIセレクション受賞)

障がい児者理解推進事業(豊明市委託)

訪問看護ステーション さ笑み・Sun開所

居宅訪問型児童発達支援事業所 ルピナス開所

一般社団法人障がい者スポーツ普及推進プロジェクト設立 理事就任

【ボクらはわがままな起業で生きてゆく】出版 Clover出版

2021年、NPO法人えんとかく 会長就任

株式会社はなみずき設立 取締役就任

NPO法人ビタショコ 理事就任

一般社団法人子ども会応援団設立 代表理事就任

一般社団法人豊明青年会議所 理事長就任

2022年、就労継続支援B型作業所 開所

2025年、一般社団法人JSism設立 副理事就任 フリースクール開設 - 【専門分野】

- 障害者差別解消法、教育論、学習支援、社会起業、障害児・者の理解促進

- 【実績】

- わかりやすい学習支援(NPO法人アップル子育てサポートセンター)

地域で暮らすために~子ども達を地域が見守るために大切なこと~(NPO法人アップル子育てサポートセンター)

発達が気になる子育て支援(郡上市ファミリー・サポート・センター強化事業)

障害者差別解消法の理解促進(愛知県 障害及び障害者の理解促進事業)

合理的配慮実践講座(愛知県 障害及び障害者の理解促進事業)

参加型グループディスカッション(公益社団法人日本青年会議所愛知ブロック協議会)

パネルディスカッション誰もが活躍できる共生社会を目指して(豊明市 障がい理解促進事業)

学校の学びを活かしてできる事業構築(公益社団法人日本青年会議所次世代教育確立委員会委員)

職業講座~働くことの楽しさと意義~(愛知県内中学校)

SDGsを知り具体的な活用するには~あなたが始めるSDGs~(愛知県内企業等)

ビジネスプランコンテスト審査員(インターアクトスペースWits)

ビジネスプランコンテスト審査員(公益社団法人日本愛知ブロック協議会)

地域連携とNPO法人の役割(日本福祉大学)

主催公演も多数 - 【メディア】

- 中日新聞、朝日新聞、中部経済新聞、ゆいまるくらぶ、子育て雑誌きらきら、月刊事業構想、エフエムななみ、Tokyo Weekender、ラジオサンキューFM84.5等

- 【著書】

- ・障がいの理解および配慮に関するハンドブック(小冊子)※愛知県委託事業

・ボクらはわがままな起業で生きてゆく(Clover出版)

・現在2冊め出版準備中

書「望」への想い

一 希「望」の力一

脇本さんの志「望」には、未来に希望を託す想いと、社会の中で可能性を閉ざされてきた人々への期待と祈りが込められていると感じました。

それは誰かに与えられるものではなく、自らの内に芽生え、静かに燃え続ける意志の火です。

たとえ絶望の中にあっても、人はなお、望むことができる。

その“望む力” こそが、人の可能性を切り拓き、社会を動かしていく原点であると感じました。

筆の流れは、若草のようにしなやかに、たおやかに。

その線の奥には、青白い高温の炎のような、内に秘めた強さと静かな情熱を宿らせました。

やさしく、それでいて確かに届く、“ちょうどよい重みをもって。

脇本さんの「望」が、同じ志を持つ方々の心に、希望の種を灯していきますように。

書道家 早矢加